近一年来,美国“去通胀”的进程较为顺利,这不仅表现为整体CPI通胀的持续和大幅地下行,更重要的是经济依然有韧性,失业率保持在历史低位。那么,下一阶段,美联储是否还能兼顾最大就业和物价稳定“双重使命”?

热点思考:美国“去通胀”的历程:共三个阶段,目前仍处第二阶段

(一)全球“去通胀”的形势:“行百里者半九十”

时值2023年中,全球“去通胀”压力明显缓和,但不同区域压力并不均匀。除日本仍处于“再通胀”过程之外,其余G20国家(中国除外)均不同程度上实现了“去通胀”。CPI方面,发达经济体中的美国、加拿大、西班牙、希腊、韩国以及大部分新兴和发展中经济体的去通胀效果较为显著,读数均位于3.1%以下,但欧洲主要大国仍位于5%以上。核心CPI方面,除加拿大、韩国和俄罗斯之外,多数G20国家的“去通胀”效果不明显,读数均为4%以上。

就发达国家整体而言,整体CPI去通胀的进程明显领先于核心CPI。从历史分位数看,除英国、德国、法国和意大利外,其余经济体整体CPI通胀已经回落至中位数以下水平。基于34个AEs计算的CPI通胀扩散指数已明显回落,高于10%的国家/地区数量占比已经下降至低位,但高于3%或5%的扩散指数仍较高。但是,各国的核心CPI通胀的历史分位数仍偏高,扩散指数也处高位。

比较而言,主要新兴和发展中经济体的CPI通胀和核心CPI通胀的历史分位数都处于低位。但从范围更广泛的扩散指数(样本量为57)看,新兴与发展中经济体的去通胀任务依然任重道远:CPI通胀超过5%的国家数量占比约等于60%,核心CPI通胀超过5%的国家数量占比约为70%,超过10%的比例分别为30%和40%。

从各国再通胀和去通胀的次序上看,PPI领先于CPI,领先于核心CPI。PPI的全球联动性较高,核心CPI受各国内部经济现状和政策的影响更为显著。在主要发达经济体中,美国和欧元区已经在全面去通胀,英国和日本的核心CPI通胀仍在顶部区域。在主要新兴与发展中经济体中,以核心CPI衡量,巴西的通胀压力较大,其次是印度。各国的PPI均在快速探底,其中,美国、欧盟、英国以及中国、印度、巴西、俄罗斯等PPI同比处于近三年的区间低位——主要是受原油价格的影响。

(二)美国“去通胀”的历程:可分为三个阶段,目前处在第二阶段

在主要发达经济体中,美国“去通胀”的进度较为领先。整体与核心通胀都处于较低分位水平,趋势性通胀指标(中值或截尾均值)也都出现了拐点。

截止到6月底(PCE为5月底),整体CPI同比从8.9%高点(2022年6月)下降到了3.1%,降幅5.8%;整体PCE同比从7.0%(2022年6月)下降到了3.9%,降幅3.1%;核心CPI从6.6%高点(2022年9月)下降到了4.9%,降幅1.7%;核心PCE从7.0%(2022年2月)下降到了4.6%;克利夫兰联储编制的16%截尾平均CPI从7.3%(2022年9月)降到了4.9%,CPI中值从7.2%(2023年2月)降到了6.2%,降幅1%,达拉斯联储编制的55%截尾平均PCE从4.8%(2023年4月)降到了4.6%,降幅0.2%。

由于住房服务通胀的拐点在2023年2季度已基本确立,美国服务业去通胀也已经进入“快车道”。

在此前深度报告中,我们根据通胀的结构和驱动力,将美国去通胀划分为“上半场”和“下半场”,认为2023年2季度以来,美国去通胀已经进入下半场,

具体表现为:1)结构上从商品去通胀转向服务去通胀,通胀下行的斜率趋于平坦化;2)从供给主导转向需求主导,通胀下行的幅度更加依赖于需求收缩的程度;3)非周期性通胀下行空间不断收窄,周期性通胀开始下行;作为结果,通胀的下行将以总需求的收缩为前提,美联储更难平衡就业和通胀“双重使命”。

可进一步将“下半场”的服务去通胀分为两个阶段:第一阶段为住房服务(即租金),第二阶段为超级核心服务(非住房核心服务),前者主要取决于房价走势,后者主要取决于工资增速。加上“上半场”的商品去通胀,按照三阶段划分,目前美国处于去通胀的第二阶段——租金通胀将成为核心通胀下行的主要驱动因素(两阶段并非完全孤立)。

未来一年至一年半左右的时间内,租金通胀下降的趋势较为确定——租金通胀滞后房价增速约16个月,而房价同比增速的高点出现在2022年1季度,目前仍处在下降区间。假定工资增速维持温和放缓的趋势,预计2023年底核心CPI与核心PCE通胀将下降至3.5-4%区间,CPI或PCE降至3%左右。这依然明显高于美联储的政策目标。虽然美联储不必等到通胀降至2%才降息,但至少要确定通胀仍在向2%收敛。芝商所(CME)交易隐含的信息显示,市场正在定价2023年1季度美联储首次降息。届时,整体与核心通胀的一阶导数与通胀的水平同等重要。

服务通胀的粘性高于商品通胀,而粘性通胀与工资增速又高度正相关。包括美联储在内,对美国核心通胀的分解“范式”是将其拆分为核心商品、住房和非住房核心服务,并认为各自的主要解释变量为全球价值链、房价和工资。实际上,非住房核心服务与工资的相关性只有0.66,而核心服务(含住房)与工资的相关系数高达0.83。所以,至少从经验上看,工资增速是核心服务通胀、进而也是核心通胀最关键的解释变量之一。换言之,工资增速决定了通胀的中枢水平。

假定劳动生产率不变,通过工资增速与通胀的历史关系,即可得到不同工资水平隐含的通胀率。除平均时薪(私人部门)以外,多数工资增速指标均为5%左右,其隐含的CPI和核心PCE均在4%以上。对于联储而言,其合宜的工资增速约为3-3.5%——等于2%通胀目标+1-1.5%的劳动生产率增速,在劳动力市场紧张状态保持不变的情况下,工资增速或难下降至合宜水平。更何况,美国劳动生产率增速相比疫情前显著下降,2022年1季度至2023年1季度,美国劳动生产率连续5个季度负增长[1]。

[1]参考报告:《美国经济“低效的繁荣”》。

(三)“去通胀”的第三阶段:劳动力市场能否进一步“转弱”是关键!

作为劳动力的价格,(均衡)工资由劳动力市场供求关系决定。换言之,劳动力市场松紧程度(slackness)是工资的决定性因素。上世纪90年代以来,与“菲利普斯曲线”平坦化相伴而生的现象是,劳动力市场状况与工资增速之间的相关性“似乎”也消失了,即紧张的劳动力市场不再是工资增速上涨的充分条件。例如,在2018年前后,失业率逐步下降到“自然失业率”水平以下——失业缺口转负,但工资增速却没有显著的上行。这引发了关于“工资之谜”(the wage puzzle)的讨论。其货币政策含义是:紧张的劳动力市场不再是美联储提前加息的条件,而这曾经是马丁-沃尔克-格林斯潘时代“逆风而行”规则的核心内容之一。

实际上,在学术文献中[2],关于(工资)菲利普斯曲线的“消失”(或“失眠”)的讨论远没有结束,也未有定论,它或许只是“大缓和”时代的一个时代特征。通过改变通胀或劳动力市场“松弛”程度的指标,传统菲利普斯曲线所描述的失业与通胀的替代关系可能并未消失,例如用粘性通胀或趋势性通胀指标替换整体通胀,用更为综合的劳动力市场条件指数(LMCI)来替代失业缺口,将会发现劳动力市场紧张程度与工资显著正相关,工资与通胀的正相关性依然显著。

[2]Stock,Watson,2019. Slack And Cyclically Sensitive Inflation,NBER working paper 25792.

自2022年初美国经济全面重启和美联储加息以来,随着劳动参与率的持续回升、移民的流入和企业招工需求的下降,美国劳动短缺状况有所缓和。

但截止到2季度末,美国劳动力市场依然“非常紧张”,表现为:1)职位空缺数仍高达980万,空缺率为5.9%,相比2022年3月的高点(1200万和7.4%)有所回落,但仍高于疫情前的700万和4.5%;

2)失业率(U3)为3.6%,且自2022年3月以来一直位于3.4-3.7%区间震荡;

3)每位失业者对应的职位空缺数等于1.7,高于疫情前的1.2和历史(1985-2019)平均的0.6%;

4)劳动供求缺口仍高达370万(峰值为600万)。

短期内,从劳动力市场边际变化看,工资增速趋于下行的方向更为确定,但不确定的是“均衡”工资是多少。从领先指标看,截至年底,工资增速或有10%左右的下降空间。届时,就业成本指数(ECI)增速或落至4.5%左右,亚特兰大联储薪资增长指数(3个月移动平均)或回落至5%左右,其隐含的核心PCE通胀约为3.5-4%。所以,下半年,由于租金和工资通胀同步回落(商品通胀低位企稳),美国通胀形式较为乐观。但明年通胀能否进一步回落,则取决于商品、租金和工资的“合力”。

风险提示

俄乌战争持续时长超预期;稳增长效果不及预期;疫情反复。

编辑/Somer

未经允许不得转载:新聚网 » 观点 | 美国去通胀已经进入“下半场”,美联储是否还能兼顾最大就业和物价稳定“双重使命”?

新聚网

新聚网 本週美股牛股 | 幣圈利好頻傳!Coinbase周累漲超22%,加密監管指引將被撤銷;生物製藥公司SMMT今年累漲超105%,最新肺癌藥物試驗取得積極成果

本週美股牛股 | 幣圈利好頻傳!Coinbase周累漲超22%,加密監管指引將被撤銷;生物製藥公司SMMT今年累漲超105%,最新肺癌藥物試驗取得積極成果 特朗普「變臉」黃金巨震!後續金價何去何從,需要留意什麼?

特朗普「變臉」黃金巨震!後續金價何去何從,需要留意什麼? 據港交所文件:滬上阿姨(上海)實業股份有限公司通過港交所上市聆訊。

據港交所文件:滬上阿姨(上海)實業股份有限公司通過港交所上市聆訊。 特朗普放棄撤換鮑威爾的原因:財長和商務部長緊急介入!

特朗普放棄撤換鮑威爾的原因:財長和商務部長緊急介入! 美股早市 | 特朗普關稅立場軟化!納指漲超3%,亞馬遜漲超7%,特斯拉、英偉達漲超4%;中概股全線飆升,小鵬漲超10%,拼多多漲超5%

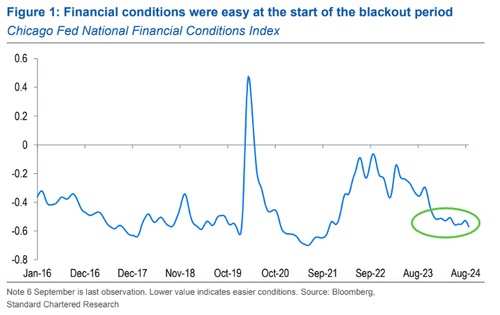

美股早市 | 特朗普關稅立場軟化!納指漲超3%,亞馬遜漲超7%,特斯拉、英偉達漲超4%;中概股全線飆升,小鵬漲超10%,拼多多漲超5% 和多數人唱反調!渣打堅持預計本週25點子減息,列舉50點子預期七大質疑

和多數人唱反調!渣打堅持預計本週25點子減息,列舉50點子預期七大質疑